Высокий темп современной жизни оставляет все меньше времени на то, чтобы задуматься о высоком. Изменился и спрос на произведения искусства. О предпочтениях публики, мотивации к работе, художественном образовании, актуальном и вечном, в интервью рассуждает известный уфимский художник Игорь Тонконогий.

Хороший вкус надо взращивать

Юрий Татаренко, «АиФ-Башкортостан»: – Перед нашей встречей заглянул в интернет, поинтересовался, что он о вас знает. В числе прочего пишут, что ваши работы стоят от 96 тыс. рублей, есть и по 200 тыс. Всего в сети на данный момент выставлено около двадцати ваших работ. Нормально оценивают ваш труд?

Игорь Тонконогий: – Видел у коллеги ценник – 10 миллионов. За такие деньги вряд ли купят, но можно всем говорить, что у меня дорогие работы! А если серьёзно, надо выставлять реальную цену, тогда купят, а не брать цифры с потолка. Повезло, если на твои работы есть спрос у богатых людей, тогда можно и самому разбогатеть. Особенно, если искусствоведы создают легенды о мастере и трендах. А так сейчас самые продаваемые картины – это холсты два на три метра, просто закрашенные валиком. Кураторы вложились – и все покупают именно это.

– Вкусы у людей изменились, не хотят настоящего искусства?

– Думаю, публика хочет платить за совсем другие вещи, за пейзажами-натюрмортами не гонится. Это в 90-е в Уфе была суперактивность: художники постоянно выставлялись, проводили различные акции, появились галереи.

Создать художественный рынок в Уфе – дело долгое и хлопотное. Людей с хорошим вкусом нужно взращивать. Увы, на местном телевидении нет сюжетов о художниках – как будто их попросту не существует.

В 2017 году господин Пеганов (Василий Пеганов, предприниматель – прим. редакции) пошел на эксперимент, предоставив художникам гигантские площади «ВДНХ-Экспо». Куратором проекта была искусствовед Светлана Игнатенко. Она собрала под тысячу участников из разных городов. Все работы отсняты, издан каталог. Прошло время. Увы, Уфе не хватает хорошего выставочного зала. Есть зал на Революционной, Нестеровский музей и несколько частных галерей – и это все, на миллионный город!

– Изобразительное искусство – одно из самых трудоёмких видов творчества. А люди подвержены оптимизации усилий, мечтают ничего не делать и при этом иметь много денег. А художнику нужно пахать всю жизнь, и ещё не факт, что тебя заметят и оценят по достоинству…

– Возможно, и так. Чтобы увлечься рисованием, нужно быть подготовленным, культурно развитым. Знакомство с историей искусств остается на уровне перечисления двух-трёх фамилий художников: Шишкин, Репин, Брюллов. На художника нужно учиться лет 10-15. Потом – бесконечные творческие поиски.

Своя дорога к призванию

– Мне кажется, для творческих людей сейчас особенно актуальна поговорка «Как потопаешь, так и полопаешь»…

– Ну, не знаю! Раньше довольно часто художники могли себе позволить просто сидеть в своих мастерских – «в творческом поиске», в застое. Уходили в раздумья – как люди не от мира сего. Задавались вопросом: а всё наше творчество – кому это вообще нужно? Сегодня идёт смена ценностей. Молодёжь практически не интересуется классическим искусством. Она более прагматична, хочет понять, где можно хорошо заработать. Время информации – глубоко погрузиться не удаётся ни во что. Теорию живописи если кто и знает, то очень поверхностно.

Сейчас худграф – другой факультет, в сравнении с тем, куда поступали мы в середине 70-х. Помню, все мы в молодости считали себя художниками, а поступили в пединститут, где готовили учителей рисования, черчения и труда. Правда, был очень хороший состав педагогов. У студентов глаза горели. Каждый день у нас было три пары специальности плюс вечерний «Рисунок». А сейчас – только представьте! – одна пара в неделю!

– Чем в то время программа обучения на вашем факультете отличалась от программы в Суриковском институте?

– Отличалась – как небо и земля. Пединститут – своя стихия, я уже говорил, какие предметы там главные: педагогика, методика… Специальность преподавали молодые выпускники Академии художеств, Строгановки – давали нам уровень. Приехали к нам в Уфу – и правильно сделали. Нежелательно, чтобы выпускник вуза оставался там же преподавать – сразу же начинается болото в творческом смысле. Нужна свежая кровь. Надо хотя бы сменить вуз. Тогда будет какое-то движение, рост.

– Чтобы состояться как творческая личность, выпускники провинциального театрального училища уезжают в Москву и поступают учиться заново. Карьеру в столице проще сделать таким образом. А что у художников?

– Мы выпускались с желанием творить, а не покорять Москву. Работали, ездили в Дома творчества, выставлялись повсюду – и в той же столице, и за границей. Каждый выбирает свою дорогу к признанию. Чтобы состояться, необязательно жить в Москве. Хотя, конечно, там больше возможностей. Кто решил добиться славы – пусть едет в столицу. Там предстоит крутиться, суетиться. Кто хочет жить в гармонии с собой – тому и в Уфе хорошо.

Ремеслу художника можно научить. А дальше всё зависит только от тебя. В Академии художеств жёсткие требования в процессе обучения – и, получив диплом, художнику сложно стать отдельной самобытной творческой единицей. Да, он умеет рисовать – но что делать дальше? Студентом он привык к жёсткому контролю выполнения заданий. Я в свое время ездил в Дома творчества, там два месяца – делай что хочешь. И ребята после Академии просили: дайте задания, любые, а то самим не ясно, за что взяться! Но рисовать они умели. Вообще, школа для художника – вещь необходимая.

– А ежедневная практика, как танцовщику, нужна? Рука забывает рисунок?

– Все зависит от индивидуальных ощущений. Знаю тех, кто рисует практически каждый день. Есть художники, работающие как фотоаппарат: увидел деревья – запечатлел. А мне перерисовывать природу не интересно. Если писать пейзаж кому-то не слишком интересно – это же сразу видно на картине.

«Ради чего творишь?»

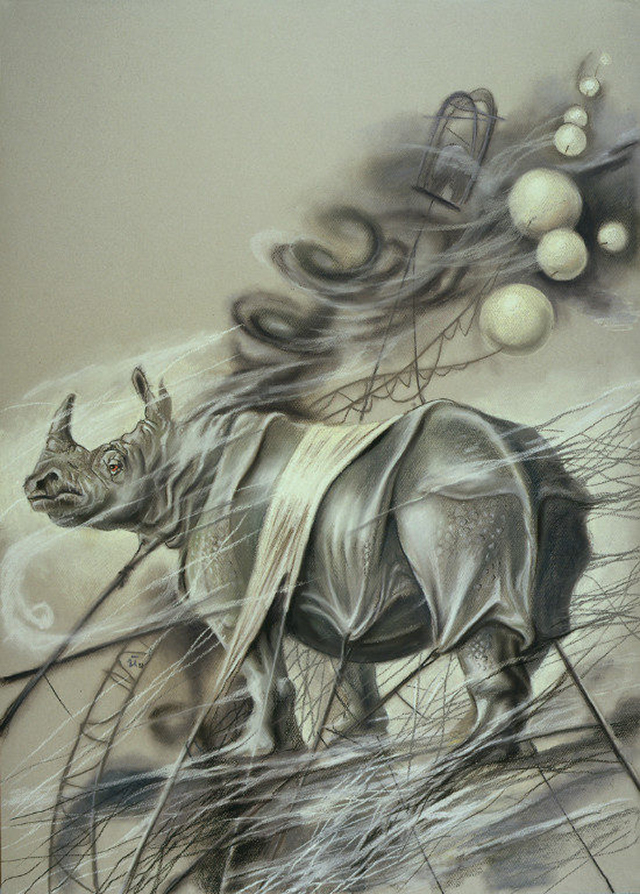

– В какой технике вы предпочитаете работать?

– Я занимался офортами – но это очень вредно для здоровья: кислота, ядовитые пары… Поэтому решил сменить технику. Дело не в том, что используешь – карандаш или масло. Умеешь – твори. Часто слышу: что главнее – что или как? Я считаю, главнее – как. Потому что все могут нарисовать натюрморт. Но над одним ты замираешь, а над остальными – нет. В искусстве главное – мастерство. Порой наткнёшься в архиве на работу и думаешь: а ведь действительно писал её – и совсем забыл об этом.

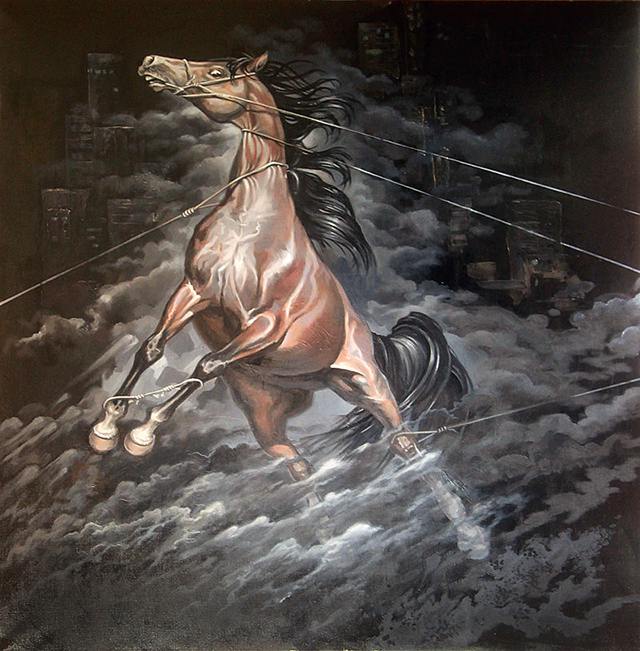

– Вряд ли ошибусь, если скажу, что основной мотив в вашем творчестве – свобода. Есть даже целая серия работ «Непокорённый». Сегодня строптивость, мягко говоря, не в тренде…

– С одной стороны, важно выразить идею. С другой – лошадей рисуют миллионы людей, и все по-разному. Я абсолютно не анималист. Мне важно через изображение животного выразить человеческое одиночество, отчуждение, внутренний надлом и так далее. И я и не утверждаю, что «Непокоренный» – нынче тренд. Я просто рисую на близкие мне темы. Если бы хотел быть в тренде – рисовал бы лошадей с разноцветными бантиками.

– Живопись как социальное явление сегодня вообще существует?

– Это раньше писали такие картины: «Товарищ Сталин выступает на тракторе перед колхозниками». Но для создания действительно серьёзных исторических полотен нужна временная дистанция. Она позволяет осознать прошедшие события, установить причинно-следственные связи.

– Одно время было модно писать копию подаренной, проданной или утерянной картины. Занимались такой практикой?

– Кто-то прямо трясётся над своими работами. Считая, что весь мир вздрогнул, когда он написал новую картинку. А потом этот «гений» умирает, и родственники выносят на помойку все его сокровища. Нет, в самом деле – куда девать картины? Востребован в среднем один процент написанного. Все мастерские забиты картинами. Я и говорю – ответь себе на вопрос: ради чего творишь? Ради самоутверждения? Музеи практически закупают очень мало. Частники тоже давно снизили активность. У бизнесменов, скупающих произведения искусства, своеобразный вкус.

Актуальное – значит на потребу

– Сейчас в Уфе увлеклись граффити. Одни называют это варварством, другие восхищаются. Не много ли его в городе?

– Сейчас – достаточно. Другой вопрос, хороши они или нет. Знаю, что власти города стали заказывать граффити. Появились портреты на стенах, в арках и так далее. Но это не вандализм, когда рисуют краской из баллончиков на фасадах. Граффити популярны во всем мире. Видел довольно интересные: дом-трущоба словно спрятан в саду. Мы в этом направлении довольно сильно отстали от Запада, Китая. Но мы в очередной раз решили пойти своим путём…

– Почему в Уфе нет таких улочек, где художники сидели бы, рисовали портреты прохожих, шаржи…?

– Как на Арбате? Периодически где-то сидят разные ребята, работают. В районе Гостинки точно их видел. Но это всё как-то стихийно. Видимо, на портреты, шаржи нет спроса.

– Может, к грядущему 450-летию Уфы построят современное просторное арт-пространство? Какие пожелания у творческой интеллигенции к властям?

– Наши просьбы построить большой зал неоднократно озвучивались. Уже даже и место выделялось… Сейчас от идеи создания Музея современного искусства никто не отказывается, но никто и не строит. При этом в Башкирии два творческих Союза художников, в них около 400 человек. Одни работают в традиционном ключе, другие ближе к тому, что сейчас называется «актуальным искусством». Мастера есть во всех направлениях.

– Уфимская живопись XXI века – это современное искусство?

– Я не приветствую такие эпитеты, как «современное», «актуальное». Актуальное – значит на потребу, на злобу дня. Актуальное сегодня завтра устареет. А причём тут искусство, говорящее с нами о вечном?

– Ваш сын Евгений пошел по вашим стопам – он художник и дизайнер. Был ли у него шанс выбрать другую профессию?

– Шанс, может, и был – но с подводной лодки трудно выбраться. После школы он поехал в Петербург, поступил в институт, отучился. Сейчас рад, что он занимается любимым делом. Пару раз у нас были совместные выставки. Он делал иллюстрации, потом увлекся станковой графикой.

«Время рассудит, что к чему». Директор музея в Уфе о скандалах и художниках

«Время рассудит, что к чему». Директор музея в Уфе о скандалах и художниках  Копал ступени – вышел кот. Пенсионер в Башкирии создал парк фигур из скалы

Копал ступени – вышел кот. Пенсионер в Башкирии создал парк фигур из скалы  Весь мир в миниатюре. «Бурзянская пчела» в современном искусстве

Весь мир в миниатюре. «Бурзянская пчела» в современном искусстве  Фанис, Батяня Амур и Капитан Иван. В Башкирии рисуют комиксы о бойцах СВО

Фанис, Батяня Амур и Капитан Иван. В Башкирии рисуют комиксы о бойцах СВО  Хабиров наградил автора «Северных амуров» званием «заслуженный художник»

Хабиров наградил автора «Северных амуров» званием «заслуженный художник»